faq

よくある質問

- トップ

- よくある質問

高気密高断熱住宅について

- 高断熱高気密住宅は息苦しい?

平成15年に改正された建築基準法により、高気密高断熱住宅を含む全ての新築住宅には24時間換気が義務付けられています。このため、例えば窓を閉め切った状態でも、高い気密性と24時間換気システムによって換気が有効に働き、常に室内の空気が入れ替わっています。逆に、気密性の低い住宅では、せっかく換気をしても隙間部分から発生する空気の流れによって計画通りには空気が流れず、淀んでしまうことがあります。常に室内を新鮮な空気で満たすためには、高気密・高断熱のほうが良いのです。

- 高気密高断熱住宅で石油ストーブやガスファンヒーターは使えますか?

当社推奨の暖房はエアコンによる暖房です。以前の住まいで使っていた石油ストーブやファンヒーターなどを高断熱高気密住宅で使うのはお控えください。石油ストーブやガスファンヒーターなど、室内の酸素を消費し、二酸化炭素と水蒸気を多量に排出する暖房機器を「開放型」と呼びます。気密性の高い高断熱高気密住宅で開放型を使用すると、空気環境を悪化させたり、結露発生の原因になったりするばかりでなく、機器の劣化に伴う不完全燃焼による一酸化炭素等のガスが発生するリスクもあります。ストーブをご使用される場合はFF式ストーブをご使用ください。

- 断熱材はどのように施工されますか?

経年劣化を考慮した加工.・施工をしております。ご要望に応じて付加断熱工法(断熱等級7)にも対応しております。

- 高気密高断熱住宅は体の抵抗力を弱らせますか?

「冬の寒さが体を鍛え抵抗力を高める」という誤解から生じる疑問です。しかしこの説には全く根拠がなく、むしろ冬に住まいの暖かさを保つことが、免疫力を高め健康改善につながることは科学的にも立証されています。

- 高気密高断熱住宅でカセットコンロは使えますか?

ご使用いただけます。カセットコンロも開放型の暖房機器と同様の仕組みで燃焼しますが、一般的には特に問題ないと言われています。「どうしても気になる」という場合は、IH式の卓上コンロにするなど、室内で直接炎が燃焼しないようにしましょう。

土地について

- 土地探しは手伝っていただけますか?

はい。信頼できる不動産業者をご紹介します。

不動産業者から提示された土地を弊社スタッフが直接現地へ確認に伺い、家づくりのプロから見てお客様のご要望に合う土地であるかを確認いたします。

- 土地探しを始めたいのですが、何から始めたらいいですか?

まずは住みたい地域、土地の広さ、予算をご検討ください。そのうえで信頼できる不動産業者をご紹介いたします。

費用について

- 資金相談にのっていただけますか?

はい。専属のライフプランナーへお繋ぎいたします。住宅ローンを何年でいくらの返済額にするとバランスがいいのか、また、その他にかかる生活費、教育資金や車の購入、セカンドライフへの備えなどを総合的に計画し見える化することで安心できる人生の地図をお作りしております。

- 気密測定に費用は掛かりますか?

弊社で建設する場合は費用をいただいておりません。既存の家や他社で新築された場合は費用をいただいております。

- プラン修正にお金はかかりますか?

一切頂いておりません。お客様がご納得いただけるまで何度でも無料でプラン修正しております。

- 着工から引き渡しまでどれくらいかかりますか?

おおよそ4カ月程度かかります。

家づくりについて

- 小さい子供がいて打ち合わせがゆっくりできないのではと心配なのですが…

弊社スタッフがお子様のお相手をさせていただきますのでご安心ください。またオンラインでの打ち合わせも可能です。

- 家づくりって何から始めたらいいかわからないのですが…

家づくりは条件等、多岐にわたる為お気軽に弊社までお問い合わせください。

お客様に合った家づくりについて丁寧にご説明いたします。

- 標準仕様はありますか?

ございます。断熱性能については断熱等級6(Heat20 G2)を標準としています。付加断熱工法については断熱等級7(Heat20 G3)です。また、構造計算による耐震等級3も標準仕様となっています。サッシについては樹脂サッシとトリプルガラス、そして床換気システムについても標準仕様です。

建てた後の家について

- 建てた後のアフターフォローはどうなっていますか?

1年、2年、5年、10年の無料点検を行います。壁紙の剥がれ、浮き等の補修は2年間保証し、雨漏れ、柱・基礎など構造上主要な部分の瑕疵に対して10年間保険対応します。その他各種設備の不調についての修理、追加工事、床や壁などのキズの修理、ガラス交換等住まいに関するあらゆるお困りごとを生涯を通じてサポートします。

- 換気フィルターのお手入れはどのように行いますか?

弊社では集中換気システムを採用しており、外部フィルターは1カ所または2カ所となっております。フィルターのお手入れ方法は洗車用のブラシを用いておおよそ半年に1度のサイクルで簡単にお手入れいただきます。

- 部屋干し臭は気になりませんか?

気になりませんのでご安心ください。24時間365日家中で換気しておりますので洗濯物が早く乾き、雑菌も繁殖しません。

ペットと暮らす家

- ペットの気になる臭いもなくなりますか?

はい。換気システムを採用していますので常に2時間に1回空気が入れ替わります。

ペット特有の気になる臭いについても排出してくれますのでご安心ください。また局所換気ではなく家全体で換気しておりますのであらゆる部屋の臭いも気になりません。

- 床下の換気口にペットの毛は詰まりませんか?

詰まりません。排気口にフィルターがついておりますので毛を吸い込んでしまったとしても詰まって故障することなどはございません。お手入れについても簡単にお手入れいただけます。

- 鳴き声が外に漏れないか心配です

弊社が使用する断熱材は高密度で厚みもあるため基本的に音が外に漏れにくくなっています。また外からの音が室内に入りにくくなり愛犬の無駄吠えも減ります。

Contactお問い合わせ

![]() 0575-29-3081

0575-29-3081

営業時間:平日 9:30-17:00(土日定休日)

WEBからのお問い合わせは

こちらからお気軽にどうぞ

Nスタイルホームの

家づくりがわかる

LINE友だち追加で

公式LINE限定特典、

各パンフレットが

ダウンロードできます

Official LINE

公式LINEお友だち登録いただいた方だけがGETできるマイホームづくりに役立つ特典をプレゼント!

お答えいただいたアンケートに沿った最新の情報をお届けいたします。

最新のモデルハウス見学情報も更新中。

ママ目線!

マネしたい間取りブック

様々なライフスタイルごとの間取りこだわりポイントを徹底解説!

おれもここだけは押さえたい!

家づくり特集

これまで設計させていただいたお家の旦那様の声を集約しました!

俺のスペース×〇〇!ぜひチェックしてください!

年に何回やる?

見えないところの年末お掃除編

これ、あるある!といった面倒なお掃除をNスタイルホームならここまでできちゃう!ぜひチェックしてみてください!

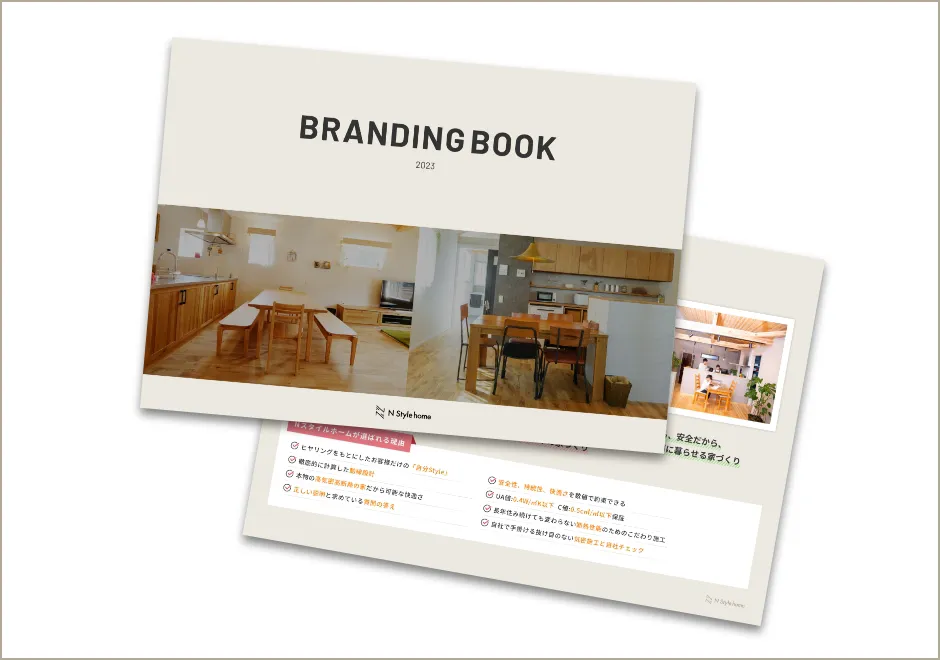

Nスタイルホームブランディングブックをダウンロード!

私たちが考える、理想の住まいづくりの秘訣が詰まったブランディングブックをぜひ一度のぞいてください。

Nスタイルホーム公式LINEから

予約限定!

未来を想い、理想の暮らしを築く。一生に一度の家づくりをライフスタイルに合わせた理想の住まいを共に考えましょう!こんなこも聞いて良いのかな?と不安なこともなんでも相談してください。

Nスタイルホーム最新のモデルハウス

見学情報をイチ早くお届け!

実際にどんなお家ができるのか!気になる最新の完成見学会や構造見学会などを先行案内します。また随時見学いただけるモデルハウスもご案内してます。ぜひご体感ください!